Métier d'autrefois: Les Brasseurs

Citadelle du Rey: Ordre Équestre et Royal du Saint Sépulcre :: Les alentours de la Citadelle :: Lycée de l'Ordre :: La Bibliothèque "Cicéron" :: Ouvrages économiques

Page 1 sur 1

Métier d'autrefois: Les Brasseurs

Métier d'autrefois: Les Brasseurs

Métier d'autrefois: Les Brasseurs,

un métier réglementé dès le XIIIe siècle

un métier réglementé dès le XIIIe siècle

(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1880)

Fabriquée dès le IVe millénaire avant J.-C. en Mésopotamie, boisson des dieux en Egypte, la bière se serait de là répandue en Europe.

Les Grecs, suivant leur coutume de faire remonter à la divinité toutes les inventions profitables aux hommes, attribuèrent à Cérès l’invention de la boisson pélusienne.

C’était faire de cette déesse la rivale de Bacchus, comme on l’a écrit sur un jeton du dix-huitième siècle.

Eschyle, Sophocle, Théophraste, Polybe, Strabon, font mention de la bière, et comme aujourd’hui, dès cette époque, il y en avait de deux sortes, la douce et la forte.

Pline en parle également sous le nom de cerevisia, cervoise.

De ce mot on a donné bien des étymologies ; celle qui ferait venir ce vocable de Cérès n’est pas une des moins curieuses.

Jeton de la corporation des brasseurs au XVIIIe siècle

Quant aux étymologies de bière et de brasseur, elles sont, s’il est possible, encore plus bizarres : le mot hébreu beri, le verbe latin libere, le mot français bras, ont tour à tour eu l’honneur d’être mis en avant ; ce dernier, parce que les brasseurs se servent de leurs bras pour brasser.

Il était inutile d’aller chercher si loin : le mot brace, que cite Pline et qui désigne le grain dont on faisait le cervoise, suffit amplement.

Ce mot a subsisté au Moyen Age sous la forme brais, toujours pour désigner l’orge et le grain macérés dans l’eau dont on faisait la bière, ce que les Anglais ont appelé malt.

La bière était fabriquée partout à peu près de la même façon, mais les ingrédients employés différaient avec les pays.

Le grain, quel qu’il fût, était mis dans l’eau ; après qu’il était bien macéré et entré en pleine fermentation, on le torréfiait.

Réduit ensuite en farine, on le faisait bouillir : c’est ainsi qu’on obtenait la bière et la cervoise ; cependant, dans la composition de cette dernière, plus capiteuse, il entrait un plus grand nombre d’éléments.

De nombreux textes attestent la préférence que nos ancêtres lui accordaient ainsi que son prix plus élevé.

Les médecins, dès l’Antiquité, discutèrent beaucoup sur les défauts ou les qualités de la bière : selon les uns, elle ne pouvait que nuire à la santé et charger l’estomac ; selon les autres, aucune boisson n’était meilleure pour maintenir le corps dans un merveilleux équilibre.

L’École de Salerne a ainsi défini la bonne cervoise : « Que la cervoise n’ait pas un goût aigre ; qu’elle soit bien claire, brassée de bon grain et suffisamment vieille. »

Il n’est pas douteux que dans le nord de la France, au Moyen Age, l’usage de la bière ait été répandu.

On avait peu de vin, et surtout peu de bon ; on était réduit au clairet, trop coûteux pour les buveurs de profession.

Le Midi, mieux partagé, envoyait plutôt l’excédent de sa consommation en Angleterre ; les fleuves lui fournissaient un moyen de transport assez rapide et à bon marché.

Force était donc aux gens du nord de se contenter du clairet, et plus souvent de l’hydromel et de la bière.

C’est à cette cause qu’il faut sans doute attribuer l’immense développement et l’ancienneté des corporations de brasseurs.

A Paris, des statuts furent donnés aux cervoisiers, vers 1268, par le premier garde de la prévôté de Paris, Étienne Boileau.

Mais le corps de métier, il va sans dire, était bien plus ancien.

Ces statuts, rédigés d’après les renseignements fournis par les cervoisiers d’alors, ne font donc que rappeler un état de chose bien antérieur à la seconde moitié du treizième siècle : « Nul cervoisier, disent ces statuts, ne peult, ne doit faire cervoise fors de yane et de grain, c’est assavoir d’orge, de mesteuil et de dragié ; et se il y mettent autre chose pour en faire, c’est assavoir baye (sans doute des baies de laurier ou d’autres arbres), piment ou poiz résine, et quiconques y mettroit aucunes de ces choses, il l’amenderoit au roi de vingt sous parisis, toutes les fois qu’il en seroit repris ; et si seroient tous les brasins qui seroient faits de tiez choses donnez pour Dieu. »

C’était, à vrai dire, une excellente mesure, et les prud’hommes qui disaient que telles choses « étoient mauvaises au chief et au corps, aux malades et aux sains », seraient bien étonnés s’ils voyaient ce que l’on fait entrer aujourd’hui dans la composition de la bière, et encore plus s’ils goûtaient la boisson affreuse que l’on décore si souvent de ce nom.

Du reste, pour faciliter l’exécution de ces statuts, on ne permettait qu’à peu de personnes de vendre de la bière ; les maisons des brasseurs ou leurs brasseries étaient les seuls endroits où l’on pût s’en procurer, à moins toutefois que l’on voulût en fabriquer chez soi et pour usage personnel.

A cette époque, la communauté était dirigée par deux prud’hommes.

A la fin du quinzième siècle, en 1489, ces statuts furent confirmés et reçurent un plus grand développement.

La communauté prit le nom de « communauté des cervoisiers et faiseurs de bière », ce qui marque bien, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, la différence qui existait entre ces deux boissons.

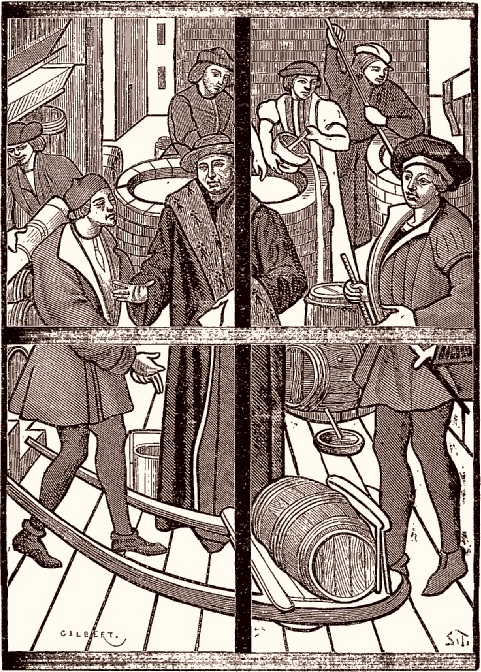

Les Brasseurs, vitrail du XVe siècle, à la cathédrale de Tournai (Seré, Le Moyen Age et la Renaissance, tome III). Dessin de Gilbert.

La durée de l’apprentissage fut fixée à trois ans ; ce temps révolu, en payant soixante sous à la communauté et en faisant son chef-d’œuvre en présence des jurés, on devenait maître.

Une des clauses les plus importantes de ces statuts de 1489 fut sans contredit celle qui obligeait les brasseurs à marquer leurs barils.

Chaque brasseur devait avoir sa marque, dont le modèle en plomb était déposé à la chambre des procureurs du roi, avec les marques des autres métiers.

Les jurés étaient investis d’un droit de visite sur les bières apportées du dehors pour être vendues à Paris, les « bières foraines », suivant l’expression du temps ; les boissons qui étaient trouvées de qualité inférieure étaient saisies et sans autre forme de procès jetées à la rivière.

De nouveaux statuts furent rédigés ou confirmés en 1514, en 1630, en 1687 ; ces statuts firent défense expresse de brasser le dimanche, les jours de fêtes solennelles et de fêtes Notre-Dame.

Vers le milieu du dix-septième siècle, la rumeur publique prétendit que la levure de bière que les brasseurs vendaient aux boulangers était mauvaise et empoisonnait le pain.

L’autorité s’émut et soumit le cas à la Faculté de médecine.

Finalement, la communauté des brasseurs sortit victorieuse du procès fait à sa marchandise, et continua à avoir le monopole de la vente de la levure aux boulangers et aux pâtissiers.

Les levures foraines apportées à Paris pour le même motif durent être soumises à l’examen des jurés de la corporation, qui était absolument maîtresse de ce commerce.

En temps de disette extrême, on pouvait défendre de brasser : c’est ce qui eut lieu en 1693, année où le blé coûta jusqu’à trente-deux livres le setier. D’ailleurs, même en temps ordinaire, on ne pouvait faire par jour dans chaque brasserie qu’un brassin de quinze setiers de farine au plus.

Il va sans dire que cette défense n’était guère respectée, bien que les peines à encourir pussent être graves ; car, la bière étant soumise à des droits, le brasseur devait, à chaque brassin, avertir le commis de la perception de l’heure et du jour où il mettait le feu sous la chaudière, à peine d’amende et de confiscation.

Ce n’était donc qu’en fraudant les droits du roi qu’on pouvait fabriquer plus que la quantité prescrite, et le fisc n’entendait pas raillerie en cette matière.

Voici quelle était à peu près l’organisation de la corporation des brasseurs à la fin du dix-huitième siècle.

Elle était dirigée par trois jurés ou gardes, dont deux se changeaient de deux en deux ans.

L’apprentissage durait cinq années, et en outre, avant de passer maître, il fallait être trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d’œuvre.

Chaque maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti ; s’il en avait deux, l’un devait commencer sa première année quand l’autre entrait dans sa cinquième.

Les fils de maître avaient le privilège d’ouvrir boutique en faisant simplement le chef-d’œuvre en présence des jurés, privilège qui leur donnait ainsi huit ans d’avance sur les confrères.

Les brasseurs peuvent s’enorgueillir d’avoir compté parmi eux plus d’une illustration ; mais aucun d’eux à coup sûr n’a surpassé en renommée le brasseur de Gand, Jacques d’Artevelde.

Fils d’un chevalier flamand, il avait beaucoup voyagé, puis s’était fixé à Gand.

Fort ambitieux, et comprenant qu’en Flandre tout le pouvoir était aux mains des métiers, il s’était fait brasseur ; il devint successivement doyen de son corps d’état, puis des cinquante et un métiers de Gand.

On sait le rôle qu’il joua au début de la guerre de Cent ans et l’immense influence qu’il sut acquérir sur les villes flamandes ; mais il ne faut pas oublier que son règne, car il fut aussi puissant qu’un roi, fut de courte durée et que son ambition lui coûta la vie.

Source:http://www.france-pittoresque.com/

Kerraaoc- Ancien Membre de l'Ordre

-

Nombre de messages : 2209

Nombre de messages : 2209

Age : 42

Localisation : Orléans

Date d'inscription : 28/09/2008

Citadelle du Rey: Ordre Équestre et Royal du Saint Sépulcre :: Les alentours de la Citadelle :: Lycée de l'Ordre :: La Bibliothèque "Cicéron" :: Ouvrages économiques

Page 1 sur 1

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum